はじめに

「キャンペーンはやった。でも効果があったのか分からない。」

そんな販促の“やりっぱなし”は、今すぐ卒業しましょう。

スーパーマーケットでは、POPや値引き、特売、体験型販促など日々さまざまな施策が実施されています。

しかし、実際にそれが「成果につながったか」を数字で振り返っている店舗は少なく、多くは感覚や売場担当者の声に頼って終わってしまいます。

この記事では、販促活動を単発で終わらせず、「見える化 → 改善 → 成果の蓄積」へつなげるためのデータ分析術と実践ノウハウを、店長・販促責任者向けにお届けします。

第1章:なぜ販促の効果測定が必要なのか

“売れた”と思ったら落とし穴だった話

たとえば、ある店舗で「冷凍餃子のタイムセール」を実施したところ、当日は大きく売上が伸びました。

販促担当者は「やった!大成功です」と胸を張って報告しました。

しかし後日、POSデータを分析してみると──

- 餃子の売上は上がったものの、冷凍野菜や惣菜が軒並み売上減少

- 客数は変わらず、既存客が“いつもと違うもの”を買っただけ

- 粗利率は値引きの影響で全体としてはマイナス

結果として「餃子は売れたが、全体利益は下がっていた」のです。

感覚だけでは“販促疲れ”を招く

販促活動は、POP制作・事前準備・売場調整など、現場に大きな負担がかかります。

それなのに「売れたかどうか分からない」状態が続くと、スタッフのモチベーションも下がり、やりっぱなし・打ちっぱなしになっていきます。

測定のない販促は“蓄積されない”

何がうまくいったのか。なぜうまくいかなかったのか。

それを明確にしないままでは、ノウハウは属人化・断片化され、再現性も検証もできません。

一方で、「測定する文化」が根付いている店舗では、

- 施策ごとのデータが蓄積され、

- 成功パターンが共有され、

- 売場担当者の成長速度も加速していきます。

ポイント:販促は“やったら分析”がセット

販促の目的は「売上を上げること」だけではありません。

- 客単価を上げる

- 新しい客層を取り込む

- 購入頻度を上げる

- 話題性で集客する

など、目的に応じた「指標」を見て、成果を分析することが次の一手につながります。

次章では、販促の効果測定に使える5つの基本指標について解説します。

第2章:販促効果を測るための基本指標とは

数字が示す“本当の成果”とは

販促を成功させるには「何をもって効果とするか」を明確にすることが不可欠です。

ただ売上が上がった/下がったという曖昧な評価ではなく、目的に応じた指標で結果を測定しましょう。

販促後に追うべき5つの基本指標

販促施策ごとに評価すべき数値は異なりますが、最低限以下の5つは確認しておくべきです。

| 指標 | 目的/意味 |

|---|---|

| 売上 | 単純な売れ行き。短期の成果を見るベース指標 |

| 客数 | 集客力を表す。新規層や話題性があったかを測れる |

| 買上点数 | 商品の“ついで買い”やまとめ買い効果を反映 |

| 粗利額 | 値引き販促などでの利益インパクトを測る |

| リピート率 | 一度買った人が再度買っているか(継続性・ファン化) |

施策の目的が「集客」なら客数、「利益確保」なら粗利、「定着」ならリピート率を見るべきです。

“前年比”と“前週比”、どちらを使う?

販促効果を見る際に、よく使われるのが「前年比」と「前週比」ですが、それぞれに特徴があります。

| 比較指標 | 特徴 | 向いている用途 |

|---|---|---|

| 前年同週比 | 季節要因を加味した比較ができる | 年間の販促定例分析 |

| 前週比 | 販促施策の直後効果が見える | 単発キャンペーンの即時効果 |

- 短期的な成果検証→前週比

- 年間の戦略的検証→前年比

どちらか一方だけを見るのではなく、目的と施策によって両方活用するのがベストです。

「販促商品だけを見る」のはNG

たとえば、特売のラーメンが大幅に売れたとしても、それだけで「成功」と判断するのは危険です。

- 他の麺類の売上が下がっていないか?(カニバリゼーション)

- サイドメニュー(トッピング・スープなど)の売上は伸びたか?

- 同じ客が買っただけで、客数は増えていないのでは?

売場全体の影響や関連商品の連動まで見ることで、初めて“正しい評価”ができます。

数字を「変化」で見る視点を持つ

数値を分析する際、重要なのは“変化を見る”ことです。

- 販促前後でどう変化したか

- 通常週と比較してどれだけ動いたか

- 関連する売場に波及効果があったか

「変わった数字」があるからこそ、次の改善や仮説が立てられます。

次章では、これらの数値をどうPOSデータから読み取るか、具体的な分析視点を紹介します。

第3章:POSデータの使い方|商品・時間・曜日・客層別で見る

“感覚”を“確信”に変えるのがPOSデータ

現場でよく聞くのが「売れた気がする」「人が多かったと思う」といった感覚的な評価です。

それを裏付け、再現性のある販促戦略につなげるには、POSデータから“数字の根拠”を得ることが必要です。

商品別の売上推移を見る|販促効果の中心と波及を知る

販促商品だけでなく、関連商品や周辺カテゴリーの売上推移を合わせて確認します。

- 例:冷やし中華特売 → 麺つゆ、錦糸卵、チャーシューの売上は?

- 例:菓子セール → 飲料、アイス、おつまみへの波及は?

“一商品で終わらせず、売場単位で見る”ことで、施策の本当の価値が見えてきます。

時間帯別・曜日別で“売れた瞬間”を捉える

POSは「いつ売れたか」も記録しています。

これを分析すれば、次のようなヒントが得られます。

- 昼の売上が集中 → 販促POPの視認性が高かった

- 夕方から急上昇 → 仕事帰りの来店を想定した価格設定が功を奏した

- 平日は鈍いが週末に跳ねた → 家族客への訴求が有効

数字は、顧客の行動そのものです。時間帯分析で“誰が・いつ買ったか”が見えてきます。

客層別(年代・性別)の変化もチェック

レジ横やアプリ会員などから取得できる顧客属性データがある店舗では、客層別の売上傾向を見るのも効果的です。

- 若年層の購買が伸びた → 話題性やSNS訴求が効いていた?

- 高齢層の反応が悪い → 商品特性 or 売場導線に課題あり?

ターゲット層の仮説が合っていたかを、購入者データから検証しましょう。

期間中の“リピーター”変化を見る

POSの購買履歴から、1週間内の複数回購入者=リピーターの動きもチェックできます。

- リピート率が高い → 商品満足度が高かった

- 初回購入が多く、再購入がない → 試し買い止まり

施策の本当のゴールが「次も買ってもらうこと」なら、“1回きり”で終わっていないかを必ず確認します。

POSは“見える化”の起点であり、改善の土台

POS分析を「報告用の義務」にせず、“次の改善提案”のための武器として活用しましょう。

次章では、販促の種類ごとにどのような指標を重視すべきか──

施策と指標の対応関係を解説していきます。

第4章:販促施策の分類と目的別指標の見方

すべての販促に“同じ指標”を当てはめない

「販促の成果=売上が上がったかどうか」だけで評価していませんか?

実は、販促施策の“目的”によって、見るべき数字は変わります。

- 値引き:即効性と在庫処分

- 体験型イベント:ファンづくりと継続率

- 陳列変更/POP強化:売場の流動性と注目率

それぞれの施策が「何のために行われたのか」を意識した上で、目的に合ったKPI(重要指標)を設定しましょう。

販促施策の3分類と対応指標

販促施策は大きく以下の3つに分類できます:

値引き・価格訴求型

- 目的:在庫処分/即時売上確保

- 指標:売上額、数量、粗利額、値引率、客数、在庫消化率

注意点:売れたように見えても「粗利率」が下がっていないか確認!

イベント・体験型(試食・抽選・体験会など)

- 目的:話題化/新規層獲得/ブランド定着

- 指標:来店客数、初回購入率、リピート率、年齢層別動向、SNS反応など

注意点:数字が即出ないことも。施策の“期間後”まで追う視点が必要。

陳列変更・POP訴求型

- 目的:視認性向上/比較購買促進/関連販売

- 指標:買上点数、フェイス数別売上、商品単価、カテゴリ別構成比、導線反応(動線上商品反応)

注意点:「その棚でどれだけ止まったか」=視認性の結果は関連商品の変化で測る。

指標に表れる“成果の出方”を知る

施策によっては、成果が出るまでにタイムラグがあることもあります。

- 値引き → 当日・翌日がピーク

- イベント → 実施週+翌週以降の再来店に注目

- 陳列改善 → 徐々に数字が変化(定番化まで追う)

そのため、1日や1週だけでの判断は誤解の元。

販促カレンダーや売上カーブと照らし合わせ、成果の出方を見極めることが重要です。

成果を“過大評価”しないための注意点

- 売上が伸びた=他の売場が落ちてないか?

- 客数が増えた=いつものお客様が2回来ただけでは?

- 買上点数が増えた=一部の商品が過剰に動いただけかも?

数字は見る角度を間違えると、簡単に誤解を生みます。

次章では、こうした「見落とし」「過大評価」によって販促が失敗に終わった事例と、そこからの改善学習について解説します。

第5章:失敗パターンとデータからの気づき事例

成功のようで失敗だった販促、ありませんか?

現場では「大成功だと思ったのに、数字を見たら逆だった…」というケースが少なくありません。

ここでは、よくある販促の失敗パターンと、その背後にあった見落としポイントを具体的に紹介します。

ケース1:売上は伸びたが、粗利がマイナスに

【施策】

- 惣菜売場で「唐揚げ10%増量キャンペーン」を実施

- 販促当日、数量・売上ともに大きく伸びた

【落とし穴】

- 利益率の高いサラダや弁当の売上が下がった

- 増量により原価が上昇、粗利額が全体で減少

成果が“売上”だけで測られたことで、本来のゴールである利益改善と逆行していた。

ケース2:カテゴリ売上は増加、でも他部門が下がっていた

【施策】

- 飲料部門で「ペットボトルまとめ買いキャンペーン」

【落とし穴】

- 飲料は売れたが、同じ価格帯の酒類・デザートが軒並みダウン

- 来店客の“選択肢がシフトしただけ”で、店全体の売上は横ばい

特定カテゴリだけを見るのではなく、“他部門への波及”も指標に加えるべきだった。

ケース3:客数は増えたのに、リピーターが伸びない

【施策】

- 平日に「レジで割引券配布」イベントを実施し、新規客が多数来店

【落とし穴】

- 配布後の来店率が低く、再訪問率が20%以下

- 客単価も低く、一過性の集客で終わってしまった

集客だけで終わらず、「どんな客層が」「いつ」「何を買って」再来したかを追う必要がある。

ケース4:好評だった販促を“再現”したら失敗

【施策】

- 昨年大成功だった「夏の冷やし麺フェア」を今年も再実施

【落とし穴】

- 昨年と比べて天候が涼しく、売上が伸びず

- 売場レイアウトも前年通りにしたため、導線や視認性に変化がなく効果薄

前年の成功が“偶然”だったのか“再現性”があるのかを、数字で分析すべきだった。

失敗から“次の改善”につなげる思考法

失敗は誰でも経験します。

大事なのは「なぜそうなったか」「次はどうすべきか」を明らかにすること。

- 数字が教えてくれる“隠れた失敗”

- 関連指標をセットで見ることで防げる誤解

- 観察→仮説→再実行のサイクルが販促力を磨く

次章では、その“改善サイクル”を回すための方法、

販促レポートの作り方やPDCA実践術を紹介します。

第6章:測定から改善へ|PDCAの回し方と報告書の作り方

販促は“やって終わり”ではもったいない

販促施策は、やった後に「次に活かす」ことで本当の価値が生まれます。

現場でありがちなのが、

- 実施 → 売上確認 → 反省会で一言「まあまあだったね」で終了、というパターン。

これでは、成功も失敗も次に繋がらず、“やりっぱなし”から脱却できません。

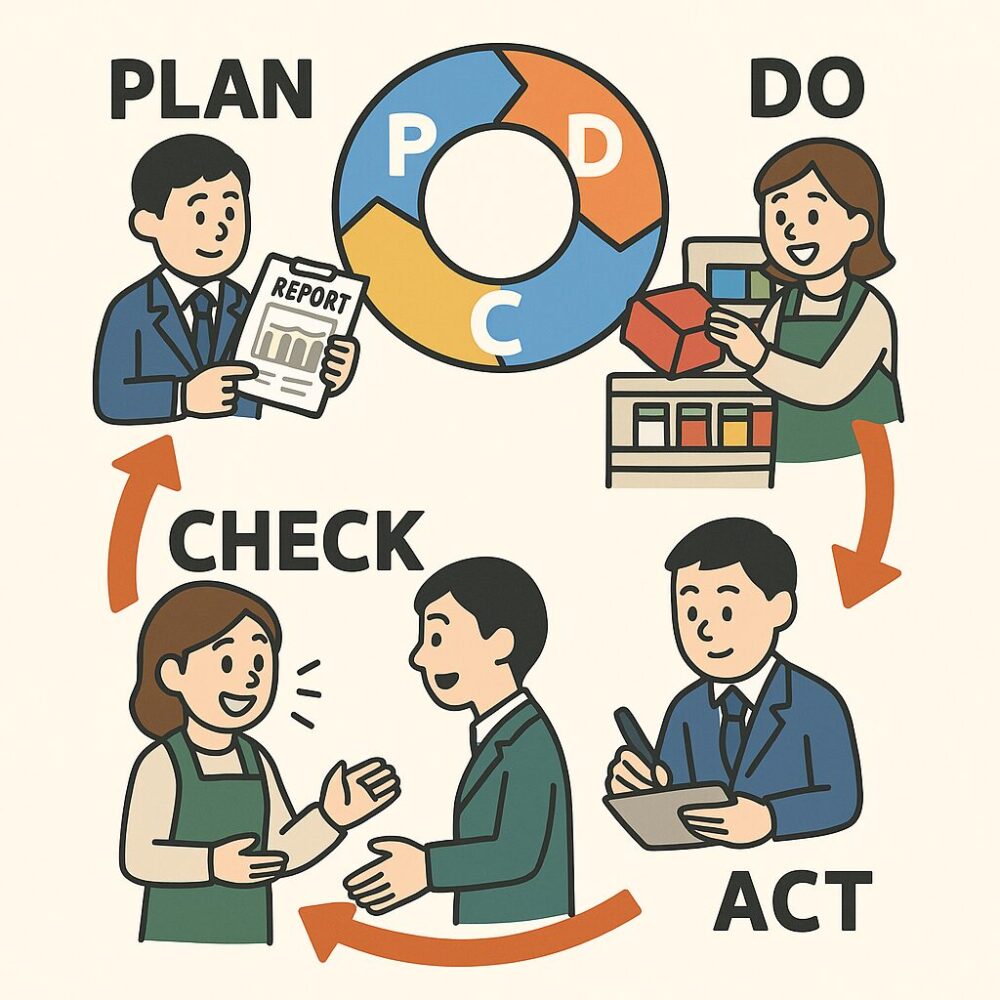

販促PDCA(Plan-Do-Check-Action)を回していく体制を整えましょう。

成果分析 → 改善提案 → 再施策の流れを定着させる

- Check(分析)

- どの商品が売れたか

- 客数/買上点数/粗利にどんな影響があったか

- 関連商品の動き・全体とのバランスを見る - Action(改善提案)

- より売れるレイアウトへの変更

- POPの見直し

- ターゲット客層の再設定 など - Next Plan(再実行)

- 別の商品・別の曜日で試す

- 時期を変えて再実施

- 同じ施策でも目的別にやり直す

大切なのは、「次回、どうする?」までが販促の仕事だと明確にすることです。

現場でも上司にも伝わる“販促レポート”の書き方

テンプレート構成

- 【施策概要】〇月〇日/冷凍餃子10%増量セール

- 【目的】粗利拡大/在庫処理/客単価アップ

- 【結果まとめ】売上+18%、粗利−4%、関連商品売上−12%

- 【分析】粗利減と関連カテゴリ低下の因果が強い

- 【改善点】価格ではなく調理提案の訴求に変える

- 【次回案】来月第2週に「夏の冷凍食品レシピ特集」で再チャレンジ

数字と仮説・提案がセットになっていれば、誰が見ても“活きたレポート”になります。

数字を“チームで共有”してPDCAを文化にする

- 店長やリーダーが率先して数値分析を実施

- 朝礼やミーティングで結果と学びを共有

- 「なんとなく良かった」から「だから良かった・悪かった」へ

販促を“イベント”から“ナレッジ”に変えるためには、

分析と改善を“店舗文化”として根づかせることが鍵になります。

次章はまとめです。ここまでの要点を振り返りながら、販促力を高め続けるための考え方を再確認しましょう。

まとめ:販促を“施策”から“戦略”へ昇華させるために

数字で語れる販促担当が現場を強くする

販促は、単なる「売場の盛り上げ」や「一時的なキャンペーン」ではありません。

データと改善の視点を持てば、販促は“売上と利益を育てる戦略活動”へと変わります。

- POSデータから成果を検証し、

- 数字の裏にある行動を読み解き、

- 改善案を出して、再施策へつなげる

この“測定と改善の文化”こそが、強い売場をつくる最大の武器です。

今すぐ始めたい!販促力を高める3つの習慣

- 施策を始める前に「目的」と「見るべき数字」を決める

→ 「何のためにやるのか」「何で評価するのか」を明確にする - 実施後は最低1つ“気づき”をレポートに残す

→ 成功も失敗も、記録と共有でチームの財産になる - 次回施策は「改善前提」でプランを立てる

→ 施策を“繰り返し進化させる”習慣をつける

最後に:現場から始まる販促イノベーション

本記事で紹介した分析の視点・測定指標・レポート方法は、どれも今日から現場で実践可能なものばかりです。

販促は、「やること」より「振り返ること」が差を生みます。

数字を味方にし、改善を重ね、“売れる仕組み”を現場から育てていきましょう。

あなたの次の販促が、数字で語れる“成果”になりますように。

コメント