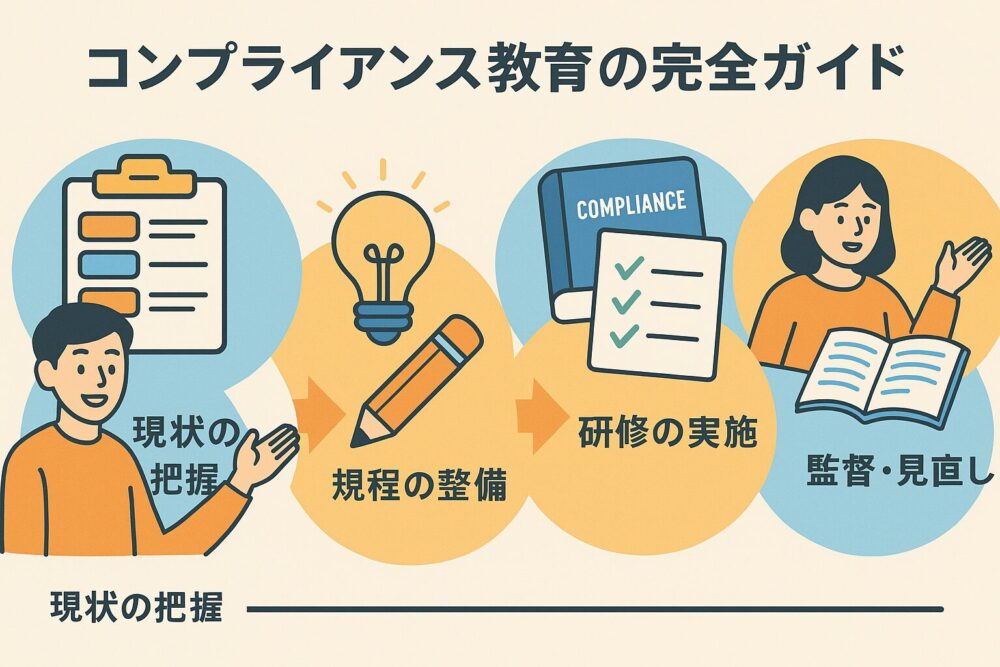

はじめに

スーパーマーケットの店長やリーダーにとって、コンプライアンスは「義務」ではなく「現場スタッフを守る盾」です。食品衛生、個人情報の取り扱い、労務管理など、小さなルール違反が店舗全体の信用を揺るがします。本記事では、現場で実践できる教育と仕組みづくりを通して、スタッフが安心して働ける職場環境をどう作るかを解説します。

第1章:そもそもコンプライアンスとは何か?スーパー現場での意味

「コンプライアンス=法令順守」と思われがちですが、現場における本質は“信頼される店舗であり続けること”です。たとえば、消費期限のごまかしやスタッフの不適切な言動は、法律違反だけでなくお客様との信頼関係を壊す要因になります。スーパーマーケットの現場では、日常的に発生する小さな判断がコンプライアンスに直結しています。

第2章:現場で起きがちな違反・トラブル事例とそのリスク

- パート従業員による廃棄品の持ち帰り

- レジ操作ミスによる金銭の不正処理

- スタッフ同士のハラスメント

- 食品の誤表示や異物混入

- 顧客情報の取り扱いミス

これらは、全て“意図しないうちに”起きてしまうことが多いのが特徴です。しかし、どれも発覚すれば信用失墜、最悪の場合営業停止のリスクも。現場では「知らなかった」では済まされないのが現実です。

第3章:従業員を守る仕組みづくりが最優先である理由

違反の加害者になるのは「従業員」ですが、同時に被害者にもなり得るのが現場の厳しさです。だからこそ、店長がまず守るべきは“スタッフが安心して働ける仕組み”です。ルールや教育の整備によって、トラブルを未然に防ぎ、従業員の不安やストレスも軽減できます。

この姿勢が結果的に離職防止や職場の定着率向上につながります。

第4章:スタッフ教育の基本は「伝わるルール化」から

コンプライアンス教育は、研修だけでなく日常の“伝え方”にかかっています。以下のような工夫が有効です:

- 店内に行動指針ポスターを掲示する

- 毎月の朝礼やミーティングで1つのルールを確認

- 社内LINEや掲示板で注意喚起を定期配信

- NG行動を事例で伝えるチェックリストの活用

口頭だけの注意喚起ではなく、「何が・なぜNGなのか」を明文化することが、スタッフの納得感と実行力を高めます。

第5章:ハラスメント・SNS炎上を防ぐための初動と教育

「そんなつもりじゃなかった」が一番危険な言い訳です。店長やリーダーは、次のようなリスクに先回りして対応する必要があります。

- 冗談のつもりでも不快に感じる言動(セクハラ・パワハラ)

- 顧客やスタッフを撮影・投稿してしまうSNS利用

- LINEグループでの圧力的なやりとり

ロールプレイやワークショップ型の研修で、“気づく力”を育てることが大切です。問題が起きてからの対処よりも、起きないように日常から意識づけしておくことが最重要です。

第6章:新人・中堅・ベテランそれぞれに合った教育の仕方

スタッフの立場や経験に応じた教育アプローチが必要です。

- 新人: マニュアルや動画で基礎知識を反復学習

- 中堅: ケーススタディやロールプレイで判断力を強化

- ベテラン: 若手への指導役としての自覚を育てる

全員が“自分事”としてコンプライアンスを考えることが職場全体の安定につながります。

第7章:店長としての「見せる背中」こそ最大の教育

結局、スタッフが最も影響を受けるのは“店長の行動”です。

- 時間通りに出勤する

- 指定通りに衛生チェックを行う

- クレーム時に冷静に対応する

こうした日常の姿が、何よりも強い教育になります。ルールの実践者として「背中で教える」意識を持ちましょう。

まとめ

コンプライアンスは「従業員を縛るためのもの」ではなく「従業員と店舗を守るためのもの」です。現場で働くすべてのスタッフが安心して業務に集中できる環境を整えることが、店長の役割です。

教育やルールの整備は一度で終わりではありませんが、少しずつ積み上げることで確実に“強い店舗”を育てる礎になります。

コメント