はじめに

「売上が伸びない」「人件費ばかりかかってしまう…」そんな悩み、現場ではよくありますよね。でも、感覚だけで動いていると、改善のヒントはなかなか見えてきません。このガイドでは、スーパー運営に欠かせない7つの数値管理指標をわかりやすく紹介します。売上・在庫・人員の“見える化”で、現場をもっとラクに、もっと強くしていきましょう!

売上・粗利・客単価|スーパーマーケット運営の基本3指標

数字は現場の「言葉」

「最近、なんだか売上が落ちてきた気がする…」

「粗利が出ないんだけど、何が原因なんだろう?」

スーパーの現場では、こんな悩みが日々つきものですよね。でも、感覚だけで動くと「なんとなくこの商品が悪いかも」と、根拠のない判断になりがちです。それでは、せっかくの改善策も空振りになることが少なくありません。

そんなときに頼りになるのが「数字」です。数字は、お店の状態やお客さんの動きを映し出してくれる“現場の言葉”のようなもの。とくに【売上・粗利・客単価】の3つは、数値管理の基本中の基本です。

この3つの数字が読めるようになると、「どこに原因があるのか」「何を変えればいいのか」が見えてきます。今回の章では、この3つの指標をわかりやすく解説していきます。読み終えるころには、“数字に強い店長”に一歩近づけるはずです!

売上高とは何か?|公式と分解で本質を掴む

「売上を伸ばしたい!」

これは、どの店舗でも共通の願いですよね。でもその“売上”って、そもそもどんな仕組みでできているか、きちんと理解できているでしょうか?

まずは基本の公式を見てみましょう。

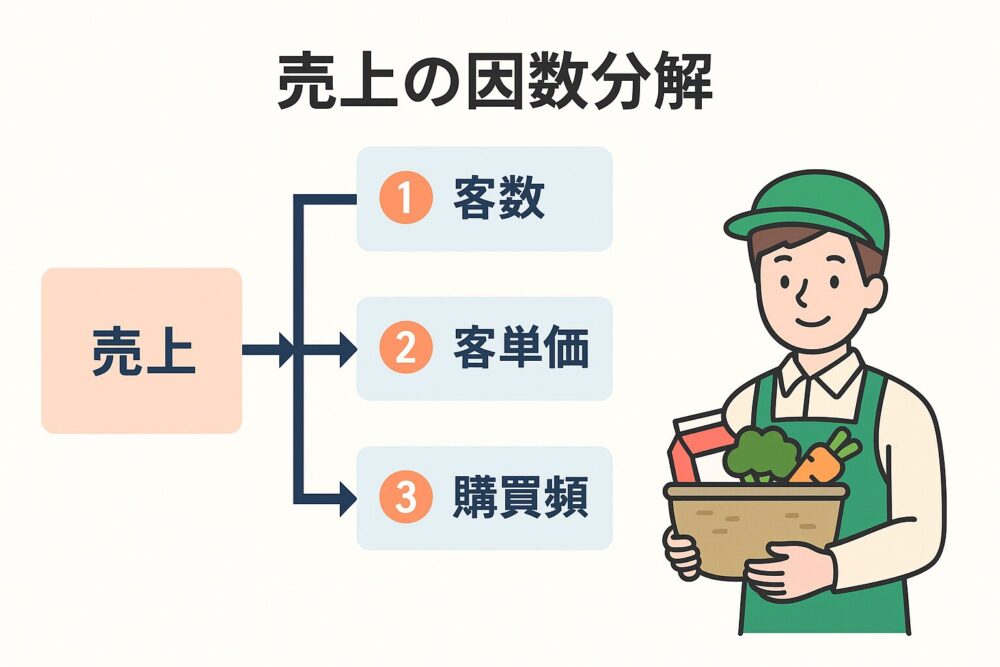

売上高 = 客数 × 客単価

たとえば、1日あたりの客数が500人で、1人あたりの買い物金額(客単価)が1,000円だったら、売上は50万円になります。

このように、売上は「客数」と「客単価」という2つの要素に分解できます。つまり、売上を上げたいなら「お客様の数を増やす」か「1人あたりの購入金額を上げる」か、どちらかor 両方に働きかける必要があるんです。

でもここで注意したいのが、「売上が伸びた=すべてが順調」とは限らないということ。客数だけが増えても、値引きだらけで粗利が減っていたら、本当の意味での“利益”は出ていません。

だからこそ、「売上を分解して見る力」が大切なんです。

粗利益率の基礎と現場活用

まずは基本の公式から見てみましょう。

粗利益率(%) = 粗利益 ÷ 売上高 × 100

たとえば、売上が100万円で、原価が70万円だった場合、粗利益は30万円。このときの粗利益率は 30 ÷ 100 × 100 = 30% ということになります。

この「粗利益率」は、どれだけ効率よく利益を出せているかを表す大事な指標。同じ売上でも、粗利が高ければ、それだけ店舗に利益が残ります。

ただし、「粗利益率は高いほうがいいんでしょ?」と思って、無理に単価を上げたり、原価の安い商品ばかりを並べたりすると…お客様が離れてしまったり、売上がガクッと落ちてしまうことも。

部門別で見ることで、改善すべき「売れ筋・死に筋」が見えるようになります。

客単価をどう上げる?数字と売場の関係

客単価 = 売上 ÷ 客数

この数字が上がるだけで、売上はぐんと伸びていきます。

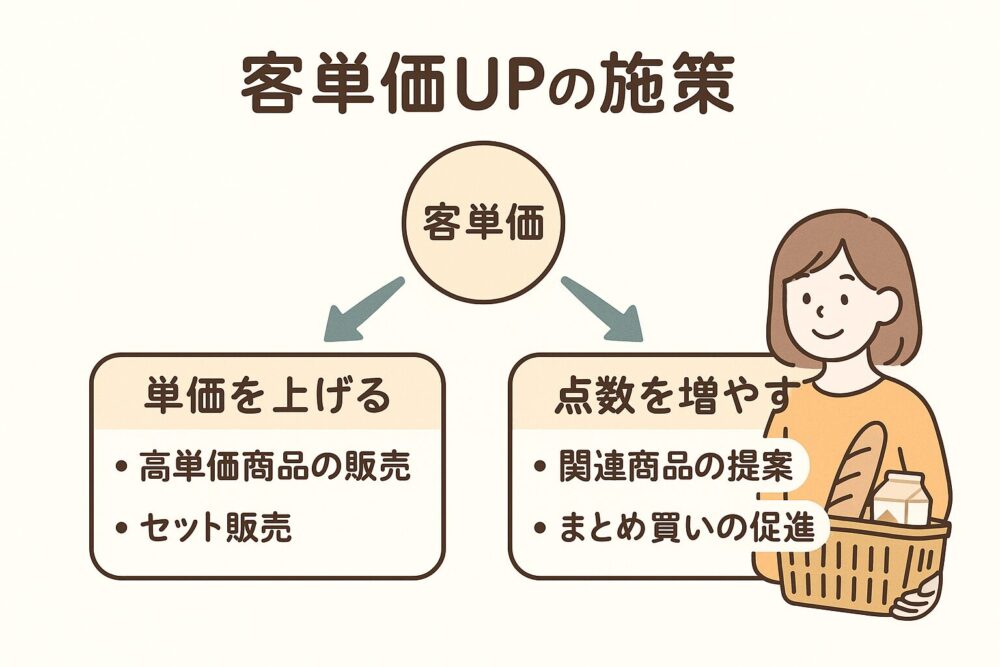

単価を上げる2つの手法

- 商品単価を上げる(例:高単価商品の陳列強化)

- 買上点数を上げる(例:関連商品の販売・まとめ買い促進)

関連販売POP、買い物かごの設置、レジ前商品など、ちょっとした工夫が積み上がって大きな変化になります。

よくあるNG例と改善提案

- 「売上が落ちた=客数が減った」と思い込みがち

- 売上だけを見て安心 → 実は粗利が激減していた

- 「高単価を売ればいい」と思いがち → お客様離れにつながるリスクも

売上・客数・客単価・粗利をセットで見る癖をつけましょう。

3つの数字を見れば現場の全体像が見える

売上=スタート地点。分解して初めて「打ち手」が見える

粗利と客単価で「稼ぐ力」の質が分かる

【現場チェックポイント】

- 客数・客単価は前年と比べてどうか?

- 粗利益率が下がっていないか?

- チラシや販促の目的は“客数アップ”か“単価アップ”か明確にしている?

毎日の売上報告や朝礼前にこの3つの数字をチェックする習慣が、数字に強い売場・チームづくりの第一歩になります!

参考:中小企業庁「小売業の経営改善事例」

参考:経済産業省「商業統計」

在庫回転率|回ってるようで回ってない在庫管理

「なんかバックヤードがパンパンだな…」

「この商品、しばらく売れてない気がする」

そんなときにチェックしたいのが、在庫回転率です。パッと見では売れてそうでも、実は在庫が滞っていて、利益を圧迫しているなんてこともよくあります。

在庫回転率ってなに?

在庫回転率とは、仕入れた商品がどれくらいのスピードで売れているかを表す指標です。効率よく在庫を回しているお店は、無駄なロスや廃棄が少なく、利益を出しやすいんです。

【計算式】

在庫回転率 = 売上原価 ÷ 平均在庫高

たとえば、月の売上原価が100万円、平均在庫が25万円なら、在庫回転率は「4回」。つまり1か月の間に、在庫が“理論上4回入れ替わった”ことになります。

回転が悪いと何が起こる?

在庫がうまく回っていないと…

- 商品が劣化し、値引きや廃棄のリスクが上がる

- 売場の鮮度感が落ち、リピーターが離れる

- 在庫過多でバックヤードがパンク、発注ミスも増える

回転率が低い=商品が眠っているということ。

これは、売れていない以上に“損してる”状態かもしれません。

回転率を上げる3つのポイント

発注の見直し

売れてないのに「慣習」で発注してる商品はない?「売り場に商品がなくなったから発注する」ではチャンスロスになってしまいます。逆に天気によって売れなくなってしまう商品を「いつも通り発注する」だと過剰在庫になってしまいます。地域環境や天気、曜日の売れ数を考慮して発注することによりリスクを最小限に抑えることができます。

陳列の改善

フェイス数や棚の高さで見えにくくなってる商品は、売場の“死角”に埋もれている可能性大!あまり売れない商品のフェイスを広げすぎる→過剰に発注してしまい見切りが発生する売れている商品のフェイスが狭い→メンテナンスが間に合わずチャンスロスが発生する

POPと連動した販促

動きが鈍い商品には「使い方」「合わせ買い提案」を明記して、購買スイッチを入れる!

回転率が良すぎても要注意!「欠品リスク」とのバランス

在庫回転率は高ければいいというものではありません。極端に高い場合、売場に在庫が足りず、欠品を起こしてしまうリスクも出てきます。

- 欠品が続けばお客様の信頼を失い、リピート率が下がる

- 欲しい商品がないことで、客単価や売上のロスにもつながる

「売り逃し」は、見えない損失のひとつなんです。

適正在庫を意識した“バランス管理”がカギ!

最適な在庫回転率は、業種や商品によって異なります。スーパーの場合、生鮮なら回転は早く、加工品ならある程度の在庫も必要というように、カテゴリー別でバランスを見ていくことが大切です。

| 部門 | 目安回転数(例) | 管理ポイント |

|---|---|---|

| 青果・鮮魚 | 10回以上/月 | 日持ちしないので超高速回転 |

| 日配(牛乳等) | 6〜8回/月 | 賞味期限と売れ行きのバランス |

| グロサリー | 2〜4回/月 | 欠品しないよう厚めに管理 |

| 菓子・調味料 | 1〜2回/月 | 長期在庫にならないよう注意 |

回転率だけで判断するのではなく、売場の状況・商品の性質・客層までを含めて「バランスを見る」こと。

それが、在庫管理に強い店長の第一歩です!

【現場チェックポイント】

- 回転率の基準値を部門ごとに把握している?

- 値引きロスが粗利益を圧迫していないか?

- 賞味期限ギリギリの見切りはルール化されている?

参考:価格交渉ハンドブック(中小企業庁)

参考:商人舎「確実に“利益を増大させる”売場の数値」

廃棄率・ロス率|見えない損失を数字で可視化

「今日もけっこう廃棄が出たな…」「昨日の惣菜、あれ全部値引きしなきゃだったよね…」

こんな場面、スーパーの現場では日常的ですよね。でも、その“もったいない”を数字でちゃんと把握できているお店は、意外と少ないんです。

廃棄率・ロス率って何を表すの?

廃棄率 = 廃棄金額 ÷ 売上高 × 100

ロス率 = 廃棄金額 + 値引き損失 ÷ 売上高 × 100

つまり、「本当はもっと利益を出せたはずなのに、どれだけ逃してしまったか」を表す数字です。特に青果・惣菜・日配といった“鮮度命”の商品では、ロス率の高さが利益を直撃します。

ロスは“目に見えない赤字”

レジを通った数字には表れない、でも確実にお金が出ていっている——それがロスです。

たとえば…

- おにぎり5個、惣菜3パックを毎日廃棄していたら、月間で何万円の損失に

- 賞味期限ギリギリで値引き販売→利益率はガタ落ち

こうした小さなロスも、積もればかなりのインパクトになります。

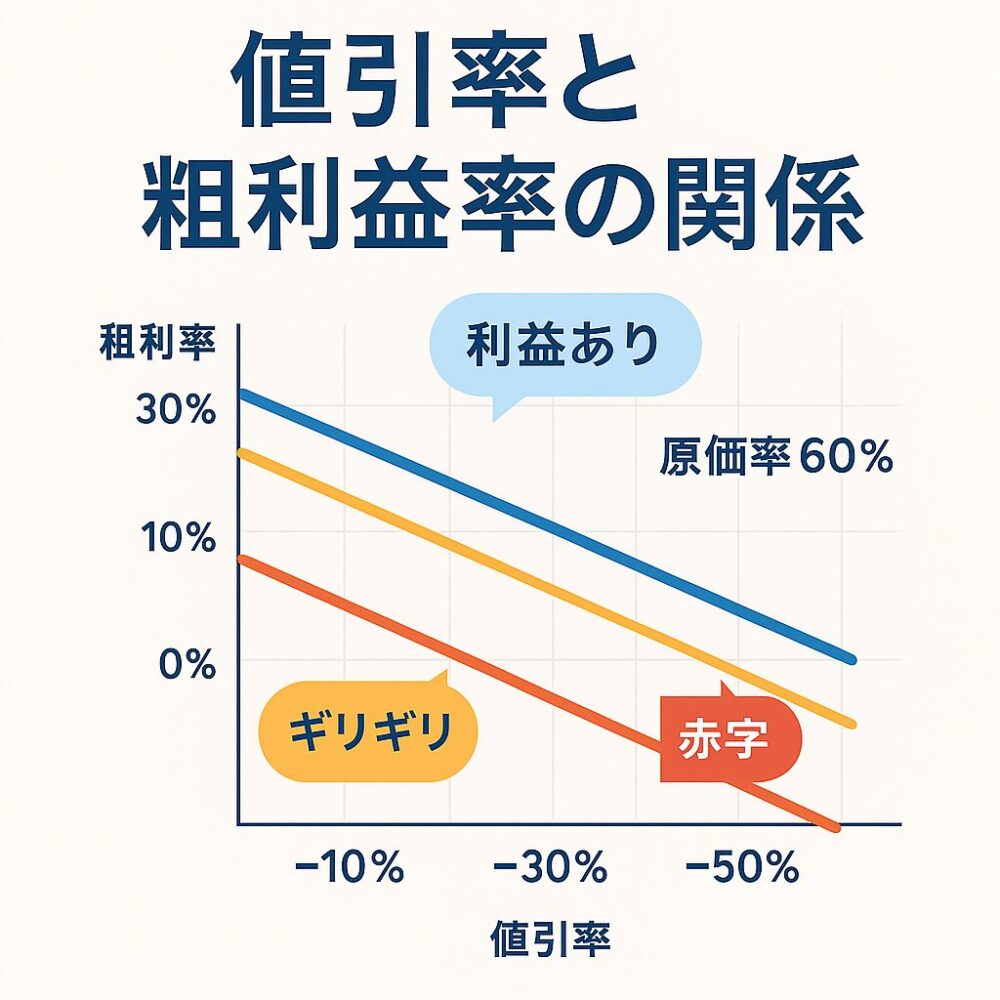

値引きは“戦略的に”やるべき

値引き販売は売り切るための重要な手段ですが、やみくもに30%・50%と下げると、粗利がほぼゼロ、もしくは赤字になるケースも少なくありません。

値引き判断の目安(シンプル版)

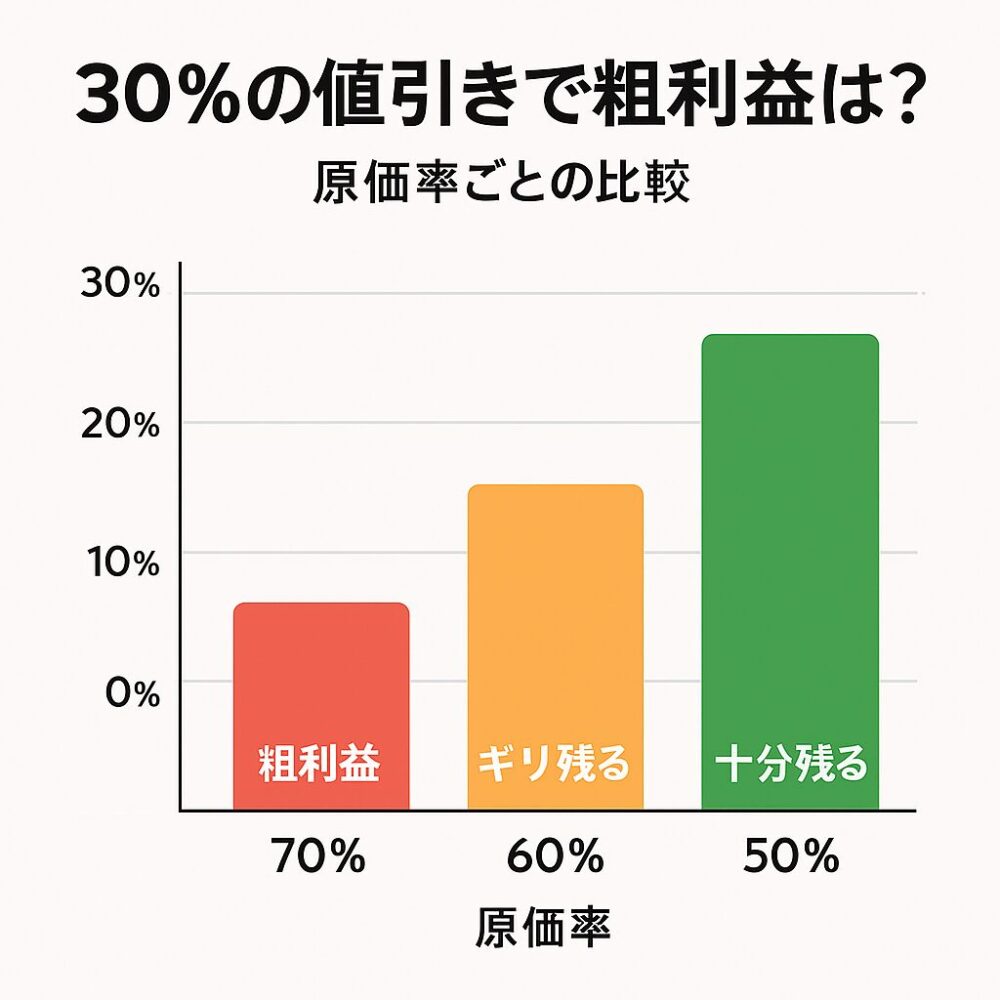

| 原価率の例 | 通常売価 | 粗利益率(通常) | 30%引き後の利益率 | 50%引き後の利益率 |

|---|---|---|---|---|

| 70% | 100円 | 30% | 約0% | 赤字 |

| 50% | 100円 | 50% | 約20% | ほぼ0% |

※青果・惣菜など原価が高い商品は、30%引きでも利益が消えることも。

値引きタイミングの目安(時間帯別)

| 商品例 | 値引きタイミング | 割引率の目安 |

|---|---|---|

| 惣菜・寿司 | 販売終了の2〜3時間前 | 20〜30%引き |

| 青果 | 鮮度落ちが見える前日夕方 | 20%引き〜 |

| 牛乳・日配 | 賞味期限2日前の午前中 | 10〜20%引き |

| 加工食品 | 賞味期限前日の夕方 | 10%引きで様子見 |

値引き判断も「見える化」がポイント

- どの時間に、どの担当が、どの商品をどのくらい値引いたか

- 値引いても売れなかった商品は何か

こうした情報を記録に残しておくと、傾向が見えてきて改善につながります。

ロスゼロは本当に理想?

「ウチはロスゼロを目指してます!」という店舗、実はちょっと危ないかも。

ロスがゼロに近いということは、在庫が少なすぎて、欠品や売り逃しが起きている可能性もあるからです。理想は、「計画されたロス」と「適正な在庫」で、無駄を最小限にしつつ、しっかり売場を動かすこと。

利益を守るには、売上を上げるだけじゃなく、「見えない損」を数字で見える化する力が欠かせません。

【現場チェックポイント】

- 回転率の基準値を部門ごとに把握している?

- 値引きロスが粗利益を圧迫していないか?

- 賞味期限ギリギリの見切りはルール化されている?

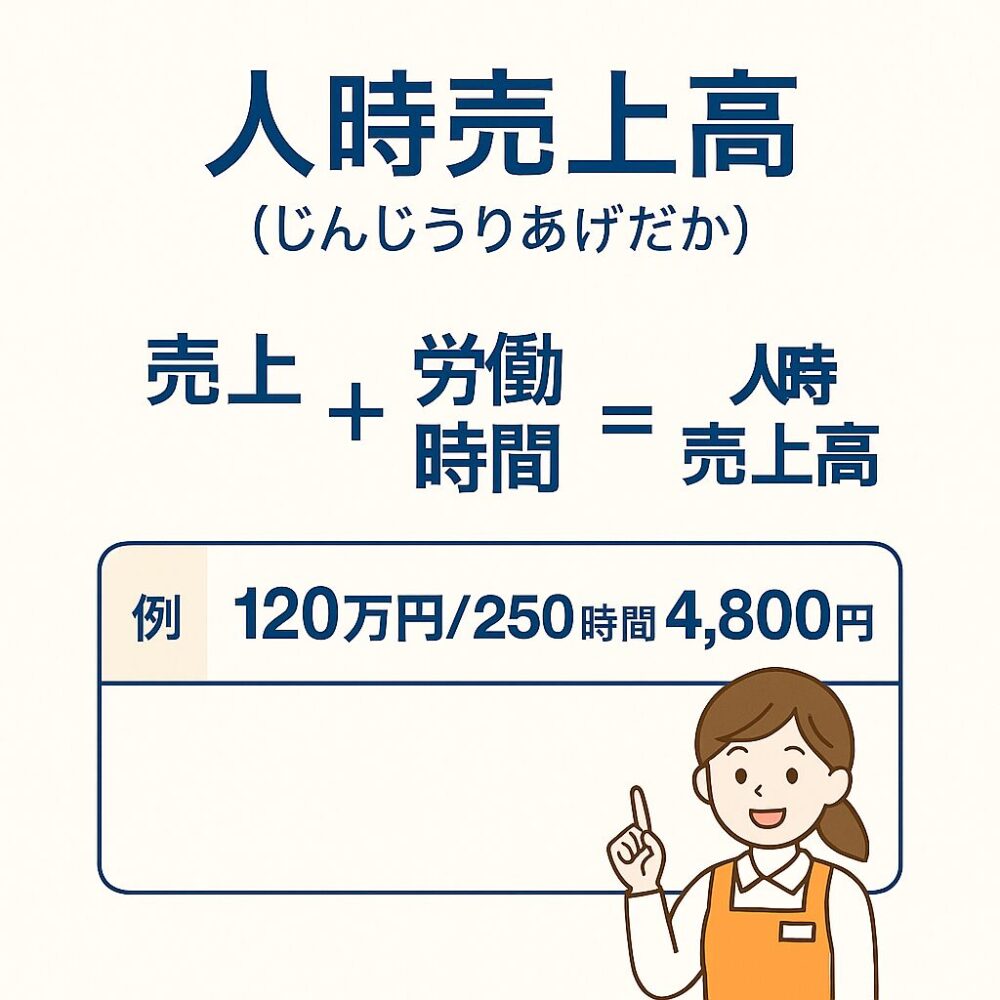

人時売上高|スタッフ配置の最適化に役立つ指標

「この時間、レジ多すぎたな…」「品出しの人手が足りなくて、補充が間に合わなかった…」

現場でよくあるこうした悩みも、実は“数字”で改善できるヒントがあります。それが「人時売上高(にんじうりあげだか)」です。

人時売上高って何?

人時売上高 = 売上高 ÷ 総労働時間(人×時間)

たとえば、1日の売上が80万円で、総労働時間が40時間だった場合:

80万円 ÷ 40時間 = 2万円/時間

つまり、1時間あたりに1人のスタッフが2万円分の売上を生み出している、という指標です。

なんで人時売上高が大事なの?

人件費は、スーパーの経費の中でも特に大きなウエイトを占めます。だからこそ、「いつ」「どこに」「何人配置するか」が利益に直結するんです。

- 人時売上高が低い=人を多く使ってるのに売れていない

- 人時売上高が高すぎる=人が少なすぎて売場が回っていない可能性も

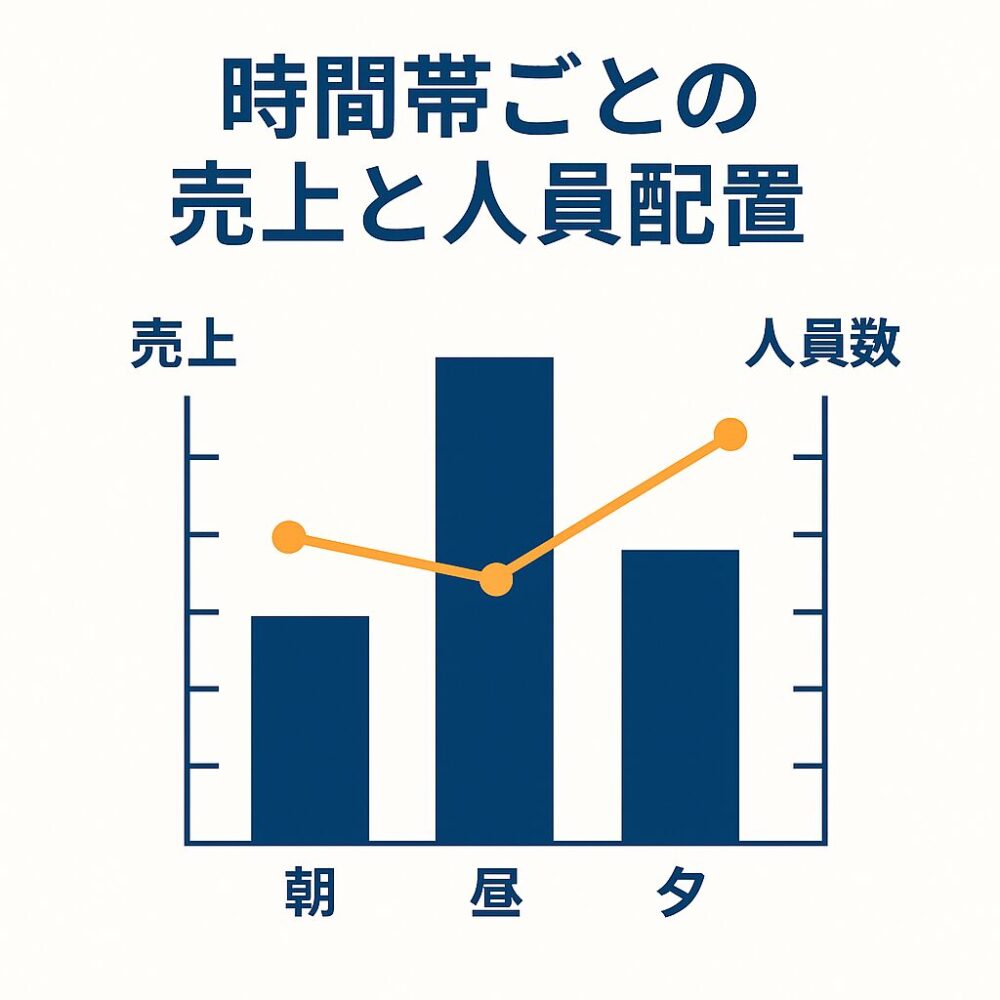

現場で役立つ!人時売上高のチェックポイント

①時間帯別で見る

午前・午後・夕方で売上が大きく変動。人の配置がズレていない?

②部門別で見る

惣菜は夕方がピーク、日配は午前中が勝負。部門ごとの「稼ぎ時」に人を合わせる。

③曜日で見る

週末や特売日の“集中時間”に人時売上高を最大化できると効率アップ。

指標は“調整のヒント”として使う

「人時売上高が低いから削れ!」ではなく、「なぜ下がっているか?」を考えるきっかけにするのがこの指標の使い方。

- 売場が見づらい?

- 品出しが遅れて販売機会を逃してる?

- 無駄な待機時間が多い?

数字+現場の様子をセットで見ることが大切です。

目標ラインの目安は?

| 店舗規模 | 人時売上高(目安) |

|---|---|

| 小型店 | 1.2〜1.8万円/時間 |

| 中型店 | 2.0〜2.5万円/時間 |

| 大型店 | 2.5〜3.0万円/時間 |

※店舗の立地や業態によって異なるため、まずは「自店舗の平均値」を出すことからスタート!

人時売上高は、現場の働き方を見直すための“数字の地図”のようなもの。「感覚」で人を動かすのではなく、数字を使ってムリ・ムダ・ムラを減らす配置設計を目指しましょう!

人時売上高が部門・時間帯で極端に低いところはないか?

- 売れてない時間に人が多すぎていないか?

- イベント・特売日だけでなく平日も最適配置ができている?

参考:R-Shift「シフト管理効率化に直結!本部と店舗の役割とは」

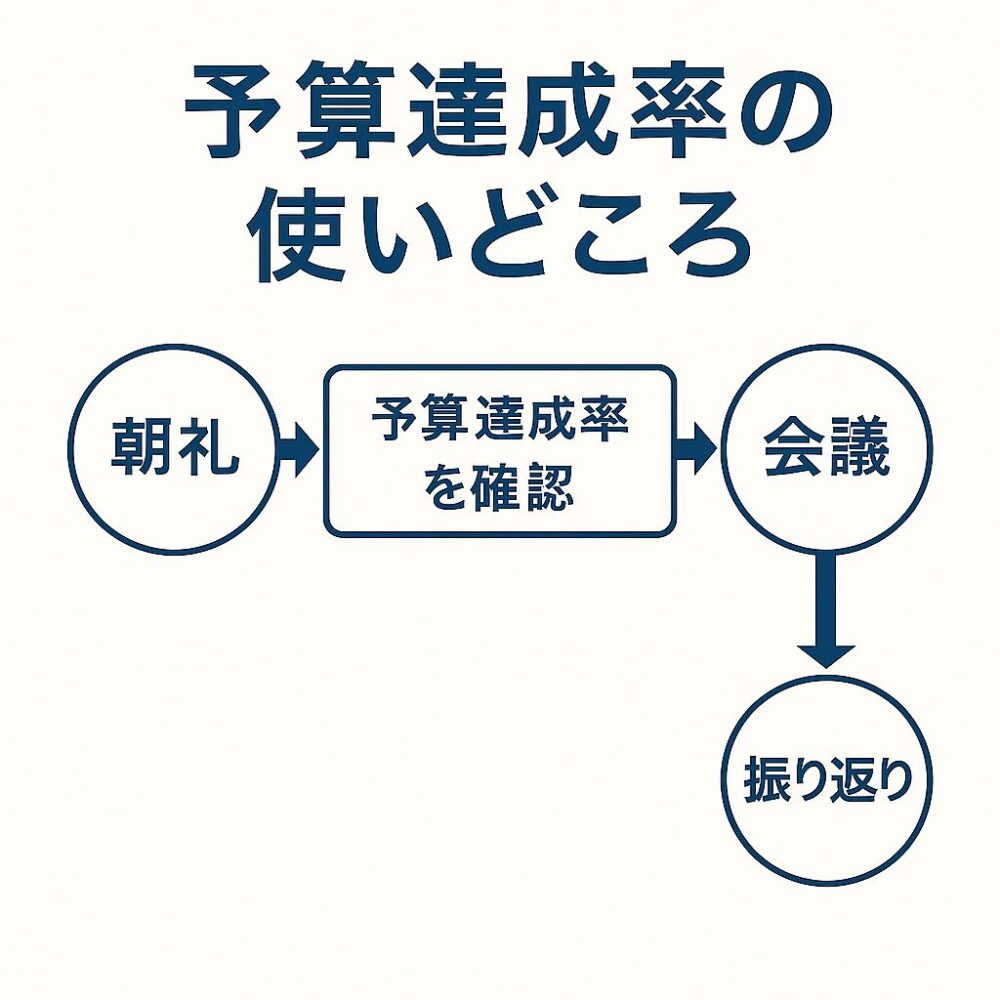

売上予算達成率|現場のPDCAに不可欠な指標

「この前立てた売上目標、今どれくらい達成できてるかな?」「全体ではOKだけど、部門ごとに見ると差がある…」

こんなときに役立つのが「売上予算達成率」という数字。これは、現場の“がんばり”が数字としてどれくらい成果につながっているかを確認する大事な指標です。

売上予算達成率って何?

売上予算達成率 = 実績売上 ÷ 売上目標 × 100(%)

たとえば、今月の売上目標が500万円、実績が450万円だったら…

450 ÷ 500 × 100 = 90%達成

「目標まであと10%足りなかったな…」というのがこの数字から見えてきます。

この指標を使うと何がわかる?

- 週単位で確認すれば、早めの軌道修正ができる

- 部門別に見ると、得意・苦手の傾向が見える

- スタッフの努力と結果の“見える化”ができる

特に店長や部門責任者にとっては、「指導」「振り返り」「改善指示」の土台になる数字です。

達成率を高めるための3つの視点

① “達成できそうな目標”を立てる

高すぎるとやる気が下がる/低すぎると緊張感がなくなる

② 目標を「分解」して共有する

部門別・日別・時間帯別に割って「今日どれだけ必要か?」を明確に

③ 小さな成功を“見える化”する

前週より3%UPした、1人あたりの売上が伸びた…などの“前向きな評価”がやる気を支える!

会議や朝礼に活かせる!達成率の活用例

| 活用シーン | ポイント |

|---|---|

| 朝礼 | 昨日の達成率と要因を共有(売場ごとに一言コメント) |

| 中間会議 | 月中の達成率をもとに販促・発注の見直しを検討 |

| 終了報告 | 今月の振り返りとして「うまくいった理由・改善点」を整理 |

売上目標は“プレッシャー”ではなく、“方向を合わせるための地図”です。予算達成率をうまく活用することで、現場が「ただ数字を追う場所」ではなく、“成果をみんなで喜べるチーム”へと変わっていきます。

【現場チェックポイント】

- 達成率が見える場所に掲示されている?

- 部門ごとの進捗共有はできている?

- 未達成の理由分析 → 改善アクションがまわっている?

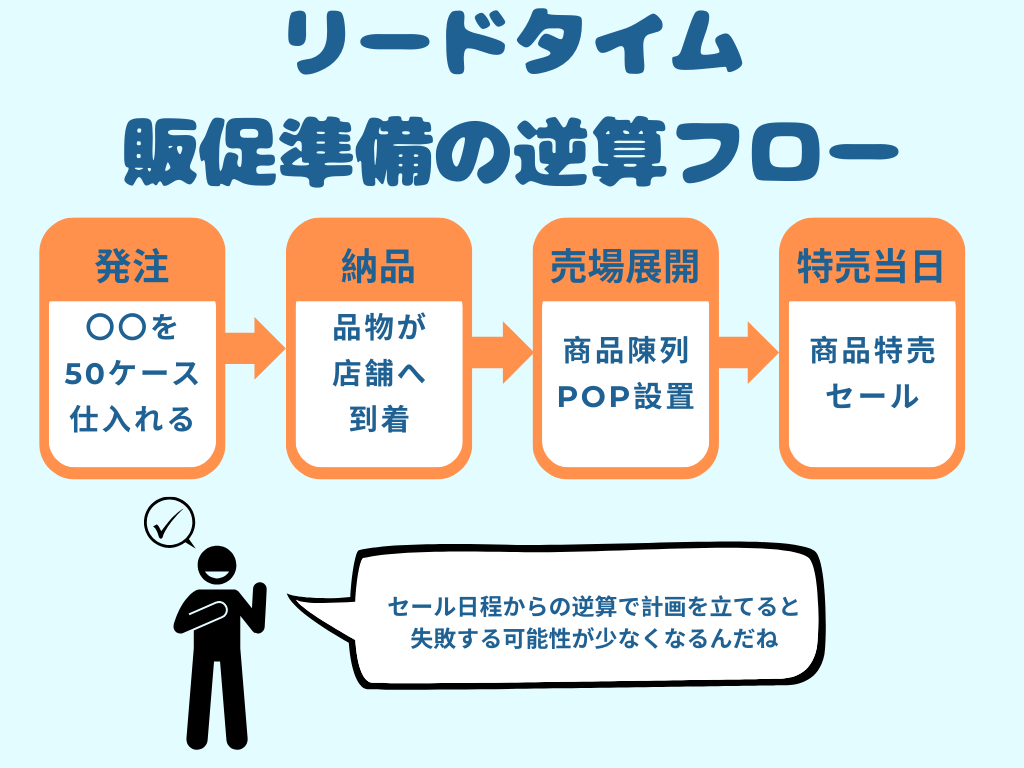

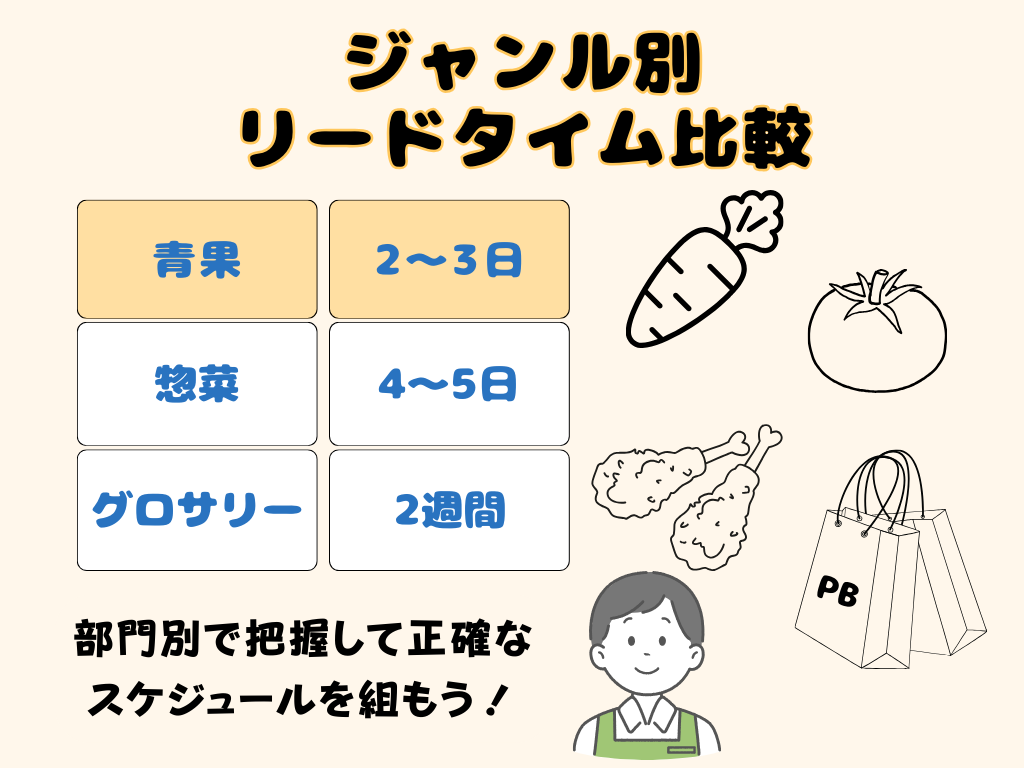

リードタイム|販促準備の精度を上げる

「発注が間に合わなくて、特売日に商品が届かない…」「新商品のチラシを出したのに、まだ売場ができてなかった…」

そんな“惜しいミス”を防ぐために大事なのが「リードタイム」という考え方です。仕入れと販促のタイミングがズレると、どれだけ良い企画を打っても、チャンスを逃してしまいます。

リードタイムってなに?

リードタイム=商品を発注してから、売場に並ぶまでの所要時間

この時間を正しく把握しておかないと…

- 特売当日に間に合わない

- 売り出し時に在庫が足りない

- 無理な発注でロスや値引きが発生する

など、現場の“ズレ”が利益を圧迫する原因になります。

商品によってリードタイムは違う

| 商品ジャンル | 目安リードタイム | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 青果・日配 | 1〜2日 | 天候や賞味期限で変動大 |

| 惣菜・パン | 0.5〜1日 | 製造状況による遅れも考慮 |

| グロサリー | 3〜5日 | メーカー休業・連休前に注意 |

| 新商品・スポット品 | 7〜14日 | 発注期限+納品タイミングに注意 |

販促のタイミングと仕入れのリードタイムがズレると、売場に商品が並んでないチラシだけが出る…という最悪の事態に。

リードタイムを味方につけるポイント

① 販促スケジュールに“納品日”を組み込む

POP作成日・売場変更日・商品納品日を“逆算”で設計する

② 天候・物流リスクも見込んでおく

特に台風・連休・繁忙期などは1〜2日のズレを想定

③ 現場との情報共有を密に

発注担当と売場担当が「納品日・数量・売り出し日」を揃えて確認するだけでミスは激減!

リードタイムを正確に把握できるようになると、「バタバタしない売場」「売り逃しのない販促」がどんどん作れるようになります。

感覚ではなく、“いつ、何を、どこで準備するか”を数字と日付で組み立てる。それが、スーパー運営のレベルを一段上げるコツです!

【現場チェックポイント】

- 特売やイベントの逆算スケジュールは見える化されている?

- リードタイムが長い商品を短納期で仕掛けようとしていない?

- 発注・納品・展開のズレでロスが出ていないか?

PB比率と来店頻度|顧客との関係を深める数字

「もっと利益を出したいけど、値上げは難しいし…」「お客様にもっと頻繁に来てもらうにはどうすれば?」

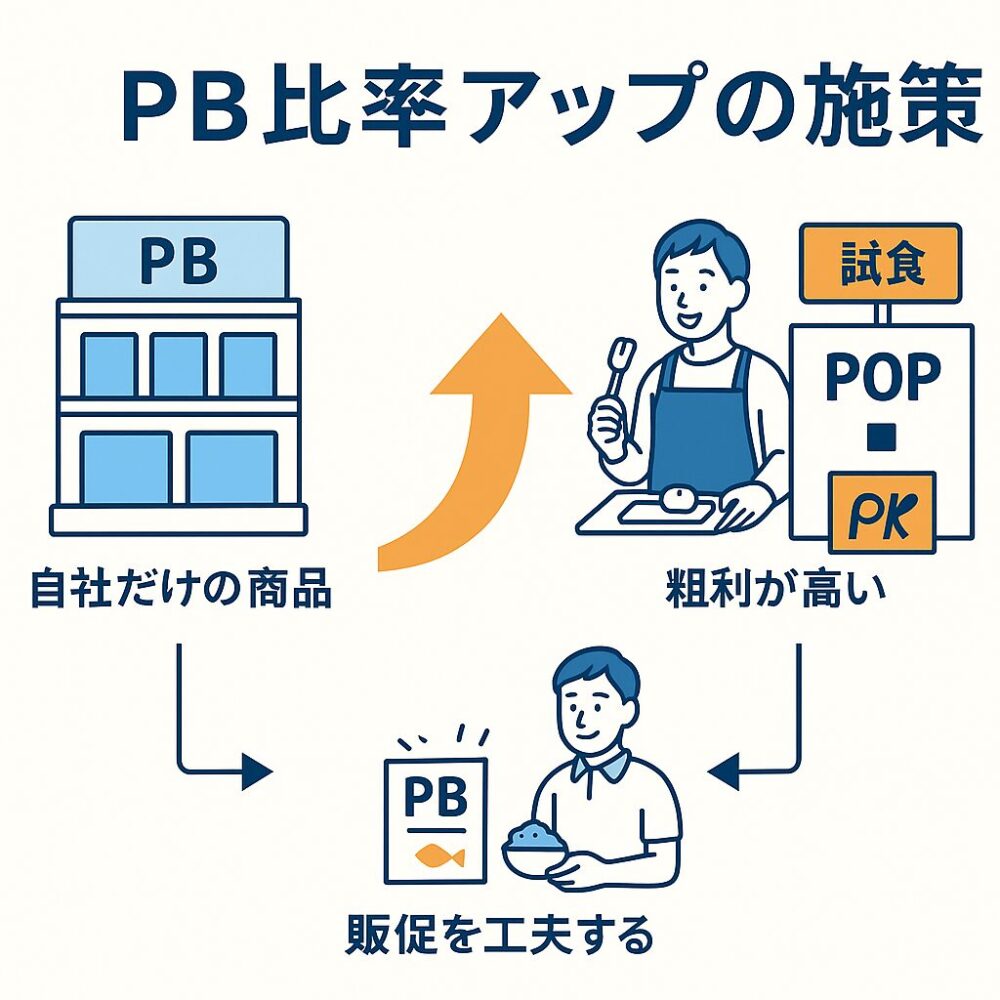

そんなとき注目したいのが、PB(プライベートブランド)比率と来店頻度という2つの“お客様に近い数字”です。この2つを伸ばすことで、利益と信頼の両方を高める運営ができるようになります。

PB比率とは?

PB比率とは、「お店独自の商品(PB)が売上全体にどれくらい占めているか」という指標です。

PB比率(%) = PB商品の売上 ÷ 全体売上 × 100

たとえば、月商500万円のうち、PB商品が100万円ならPB比率は20%。

なぜPB比率が大事なの?

- 粗利益率が高い商品が多い(中間マージンが少ない)

- 差別化ができる(他店にない商品を持てる)

- 価格コントロールがしやすい(自社企画だから値崩れしにくい)

つまり、利益率を安定させつつ、顧客満足にもつながる強い武器になるんです。

PB比率を上げるには?

- POPや棚札で「PB=高品質・安心価格」のイメージを明確に

- 試食・調理例・食べ方提案などでPB商品の“価値”を伝える

- 「ついで買い」コーナーにPB商品を入れて、認知を広げる

来店頻度とは?

| 曜日 | イベント例 | コンセプト |

| 月曜 | 牛乳の日 | 月曜はいつも牛乳まとめ買い! |

| 火曜 | 卵の日 | 火曜は卵がお得だから来ちゃう |

| 水曜 | 均一セール | 水曜は198円均一をチェック |

| 木曜 | パンの日 | 木曜は焼き立てパン狙い! |

| 金曜 | 魚の日 | 金曜は魚料理って決めてるの |

| 土曜 | 家族イベント | 子どもと一緒に買い物Day! |

| 日曜 | BBQセット特集 | 日曜は家族でBBQ準備! |

来店頻度は、お客様がどれくらいのペースでお店を利用してくれているかを表す数字です。

実際にリピーター分析ができれば理想だけど、POSやポイントデータがなくても…

- 「平均客数 × 月間営業日」でザックリ頻度を推測

- レジスタッフの体感や客層ヒアリングから傾向を掴む

来店頻度を高める工夫

- 曜日別イベント(例:火曜は卵特売、金曜は魚の日)で来店リズムを作る

- 買い忘れ防止の声かけ・メモPOPで“もう1回来店”を防ぐ

- LINE・アプリ通知で週2回以上タッチポイントを作る

「利益」と「関係性」を同時に強くする

PB比率=“稼ぐ力”

来店頻度=“信頼と習慣化”

この2つの数字は、単に売上アップのためだけでなく、「このお店、なんか良いな」という“印象”を数字として見える化してくれる存在です。

意識して取り組めば、数字の裏にあるお客様の気持ちも自然と見えてきますよ!

【現場チェックポイント】

- PB商品の棚割り・販促は十分に目立っている?

- 曜日イベントの内容はマンネリ化していない?

- 来店動機を作る仕掛けが週に2回以上組めている?

まとめと現場で活かすチェックリスト

ここまで、スーパーマーケット運営に欠かせない7つの数値管理指標を見てきました。どれも現場に直結するものばかりで、「感覚」ではなく「数字」で判断する大切さが伝わったと思います。

もう一度おさらい!7つの数値管理指標

| 指標名 | 見る目的 | 活用例 |

|---|---|---|

| 売上・粗利・客単価 | 店舗全体の売上構造と利益体質を把握 | 売上が落ちたとき、何が原因かを分解できる |

| 在庫回転率 | 商品がどれだけ効率的に売れているか | 死に筋商品やロスの原因を発見できる |

| 廃棄率・ロス率 | 見えない“損失”を数字で可視化 | 値引き・廃棄のルールを見直すきっかけに |

| 人時売上高 | スタッフ配置の最適化・生産性の確認 | 無駄な人員配置や手待ち時間の改善 |

| 売上予算達成率 | 目標と実績のギャップを見える化 | 週単位で軌道修正しやすくなる |

| リードタイム | 発注と販促タイミングのズレを防ぐ | 特売準備・販促日程の設計精度UP |

| PB比率・来店頻度 | 顧客との関係性と利益性のバランスを図る | リピーター育成と粗利確保の戦略づくりに |

今日から使える!数値管理チェックリスト

| チェック項目 | YES/NO |

|---|---|

| 売上が落ちたとき、客数・客単価・粗利を分けて分析しているか? | |

| 在庫回転率が極端に低い/高すぎる商品はないか? | |

| 廃棄や値引きが多い商品は、記録して傾向を掴んでいるか? | |

| スタッフ配置は、時間帯・部門別の売上に合わせて調整しているか? | |

| 売上予算は現場で共有され、達成率が週単位で確認されているか? | |

| 特売・新商品の仕入れはリードタイムを逆算して計画しているか? | |

| PB商品やイベントで、リピーターを増やす工夫をしているか? |

このチェックリストをもとに、現場で「気づき」と「改善のヒント」が生まれるはずです!

最後にひとこと

数字は、現場の努力を裏切りません。でも、数字を“見ているだけ”では、売上は変わらない。大切なのは、数字を“読んで、動く”こと。

このガイドが、現場で汗をかくあなたの毎日をちょっとだけ楽にして、数字に強い“攻めの売場づくり”のきっかけになればうれしいです。

コメント